| HW4 |

| Greifvögel |

| Streuobst |

| Biotoppflege |

| Ornithologie |

| Insekten |

| Sie sind hier: Streuobst > Themen > Ringelnatter und Blindschleiche und Co. |

StartseiteTermineKontaktAnmeldungPresseGästebuchAktionen |

|

Die Ringelnatter die ungiftige und

ungefährliche Wassernatter Viele Leute verwechseln die Ringelnatter mit der giftigen Kreuzotter. Zwar können beide Schlangen sich ähneln, doch hat die Ringelnatter typische gelbe Halbmondflecken, runde Pupillen und eine unregelmäßige dunkle Zeichnung. Mein Rat, trift man unversehens auf Schlangen: Ob giftig, oder ungiftig - nicht berühren! Schlangen beißen nur wenn sie sich bedroht und angegriffen fühlen. Die Ringelnatter ist eine Schlangenart aus der Familie der Nattern und sie ist mit mehreren Unterarten bei uns verbreitet. Die Bezeichnung "Ringelnatter" bezieht sich einerseits wohl auf den "Halsring", der durch die beiden markanten Nackenflecken gebildet wird. Andererseits soll auch die Fähigkeit der Ringelnatter sich stark einzuringeln eine Erklärungsmöglichkeit sein. Da ich immer wieder danach gefragt werde: Die bei Schlangen vorhandenen Knochen lassen sich in drei Gruppen einteilen: Schädelknochen - Wirbel - Rippen. Dabei besteht die Anzahl der Wirbel aus 200 bis höchstens 435.

Der Kreuzotter fehlt das gelbe Abzeichen, sie hat schlitzförmige Pupillen und eine Zickzackzeichnung auf dem Rücken. Als ich eines Junitages in meinem Garten am Teich arbeitete, vernahm ich rechts neben mir ein Geräusch, etwas schlängelte sich schnell aus dem Teich in Richtung Gebüsch. Nach dem ersten Erstaunen, konnte ich eine Ringelnatter erkennen, die sich schnell in das sichere Gebüsch davonmachte und von da, in Nachbars Garten weiter. Da in unserem Teich auch immer Kaulquappen vorkommen, sowie Larven der Blaugrünen Mosaikjungfer, sowie die Tatsache, dass mein Nachbar einen sehr großen natürlichen Teich hat, war wohl der Grund, dass diese harmlose Schlange auch bei uns im Garten vorbeigeschaut hat. Klar zu erkennen waren die halbmondförmigen gelben Flecken hinter den Augen. Meiner Frau hatte ich seinerzeit nichts von dieser Begegnung erzählt, die hätte sonst in dieser Sommerzeit womöglich den Garten nicht mehr betreten.

Die Ringelnatter ist bei uns weit verbreitet. Man kann sie zwischen Mai und September sehen, denn zwischen Oktober und April hält sie Winterruhe. Am ehesten entdeckt man sie in feuchten Lebensräumen in Süßwassernähe. Manchmal sieht man sie in einem Teich an oder unter der Oberfläche schwimmen. Sie durchstreift aber mitunter auch natürliche Gärten. Ab Ende März, sobald unsere Ringelnatter ihr Winterversteck verlassen hat, wirbt das Männchen um das Weibchen, indem es den Kopf auf- und abbewegt und sein Kinn an dessen Rücken reibt.

Die Ringelnatter ist ein ausgesprochen friedfertiges Reptil. Das zeigt sich sogar bei der Paarung im März oder April: Selbst wenn ganze Knäuel liebestoller Galane um ein einziges Weibchen buhlen, bleiben Keilereien aus. Die trächtigen Weibchen legen oft Strecken von über einem Kilometer zurück, um einen passenden Ort für die Eiablage zu finden. Geeignet sind etwa vermodernde Baumstümpfe, Kompost-, Schnittgut-, Sägemehl- oder Misthaufen, in denen durch die Verrottung organischen Materials Wärme freigesetzt wird. In diesen natürlichen Brutkasten legt das Ringelnatterweibchen im Juni oder Juli 10 bis 40 weiße und weichschalige Eier ab. Es gräbt sich in den weichen Haufen oder wählt eine natürliche Höhle, die es erweitert. Es kommt vor, dass mehrere Ringelnattern gemeinsam ein Nest benutzen. Nach sieben bis neun Wochen schlüpfen die bleistiftgroßen Schlangenbabys.

Das Weibchen bleibt nicht bei den Eiern und betreibt auch keine Brutpflege. Bei warmem Wetter schlüpfen nach sechs, sonst nach zehn Wochen die Jungen. Die junge Schlange ist etwa 16 Zentimeter lang und hat an der Schnauze einen Eizahn, mit dem sie die lederartige Eischale durchstößt. Der Eizahn fällt nach einigen Stunden ab. Sofort beginnt die Schlange, Kaulquappen, kleine Fische und andere kleine Wirbeltiere zu fressen.

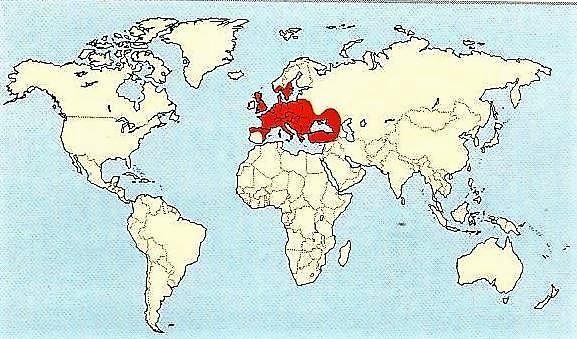

In den Bayerischen Alpen kommt die Ringelnatter in den Tälern regelmäßig vor, während sie oberhalb von 800 Metern Höhe nur noch sporadisch anzutreffen ist. Bei meinen Wanderungen durch die Gollachauen konnte ich so manche Ringelnatter erspähen. Denn auch an den kleinen Flüssen wie der Gollach ist die Ringelnatter zu Hause. Dies bedeutet, dass die Ringelnatter in den Tälern von Main, Tauber und Gollach gut verbreitet ist. Über eine historische Verbreitung der Ringelnatter in Bayern gibt es nur wenige konkrete Angaben. In einer alten Ausgabe über die Ringelnatter seht zu lesen: "Überall in Bayern auf Gebürgen und in ebenen Gegenden findet sich diese Natter an Teichen, Bächen, auf Wiesen, in Gebüschen, in Gärten und auch zuweilen in Ställen, Kellern, sogar in Häusern". Erste Hinweise auf einen deutlichen Rückgang der Ringelnatter, gab es in den 1960er und den frühen 1970er-Jahren. Der Verlust an Feuchtgebieten hat der Ringelnatter ihre angestammten Lebensräume wohl beraubt. Wie sieht es im Nachbarland Österreich aus: In Österreich ist die Ringelnatter in den meisten Gebieten die häufigste Schlange und ist in allen Bundesländern anzutreffen. Großflächige Vorkommen sind in den Niederungen Ost- und Südösterreichs zu finden. In die Alpen dringt sie nur entlang der größeren Täler vor und kann hier vereinzelt bis auf 1.900 Meter Höhe angetroffen werden. In Österreich stehen alle sieben Schlangenarten bereits auf der Roten Liste der gefährdeten Arten. Die Ringelnatter ist zwar noch weit verbreitet und auch mancherorts noch recht häufig, dennoch sind regional bereits Bestandsrückgänge zu verzeichnen, vor allem in den Ackerbaugebieten Ostösterreichs und in einigen Alpentälern. Flussregulierungen, Zerstörung von Feuchtgebieten sind dafür wohl verantwortlich, wie auch die immer intensiver werdende Landwirtschaft. (Blühendes Österreich). In der Schweiz: Die Ringelnatter besiedelt die ganze Schweiz, mit Ausnahme der Hochalpen und Teilen des Juras. In der Schweiz kommen zwei Unterarten der Ringelnatter vor. Dabei besiedelt die Nominatform (Natrix natrix natrix) nur den Nordosten des Landes, während die Barrenringelnatter (Natrix natrix helvetica) die übrigen Gebiete bewohnt. Im Laufe der letzen 100 Jahre hat der Mensch einen großen Teil der einst ausgedehnten Lebensräume der Ringelnatter in der Schweiz zerstört. Feuchtgebiete wurden entwässert, Fließgewässer reguliert, Naturräume überbaut oder durch Straßen zerschnitten. Der Ringelnatter fehlt es in dem aufgeräumten Landwirtschaftsland an Strukturen, wie Hecken, Trockenmauern, Steinhaufen oder die Altgrasstreifen. Die Bestände der Ringelnatter haben in der Schweiz starke Einbußen erfahren. Heute steht die Ringelnatter wie alle Schlangenarten der Schweiz auf der Roten Liste der gefährdeten Arten und ist geschützt. (Pro Natura, Schweiz). Wissenswertes & Interessantes: Die Ringelnatter ist eine der wenigen Schlangen, die bis zum Polarkreis vorkommen. Sie lebt auch in über 2200 Metern Höhe in den Alpen. In Mittel- und Südeuropa ist die Ringelnatter die häufigste Schlange. In ihrem großen Verbreitungsgebiet zeigt die Ringelnatter eine bemerkenswerte Variabilität. Sogar völlig schwarze Tiere können vorkommen. Eine Ringelnatter wurde einmal beobachtet, als sie 40 Kilometer von der Küste entfernt im Golf von Biscaya schwamm. Das salzige Meerwasser hatte ihr offensichtlich keinen Schaden zugefügt.

In gewässerreichen Lebensräumen kann man die Ringelnatter noch häufig antreffen, da gerade Amphibien vielerorts ihre Nahrungsgrundlage darstellen. Durch Entwässerung von Feuchtgebieten, Regulierung von Fließgewässern, Verlust von Überschwemmungsbereichen sowie Umbruch von Grünland, Trockenlegung von Mooren, Verlust von Kleingewässern und Intensivierungen der Teichwirtschaft werden Lebensräume der Ringelnatter zerstört. Ringelnattern werden auch Opfer des Verkehrs. Ödland und Waldlichtungen als Lebensraum und verbindendes Habitatelement (wir versuchen immer wieder mit den Kommunen ins Gespräch zu kommen Waldhaine mit Hecken und Büschen zu vernetzen) werden durch die Intensivierung in der Landwirtschaft, sowie in der Forstwirtschaft immer seltener. Zudem werden noch immer Ringelnattern aus Schlangenhass und aus Furcht erschlagen.

Natürlich hat auch die Ringelnatter Feinde: Dachse, Igel, Greifvögel und Reiher jagen die Ringelnatter. Sie hat zwar kein Gift, mit dem sie die Angreifer abwehren könnte, dafür macht sie ihre Färbung im Dickicht fast unsichtbar. Außerdem ist sie sehr schnell. In Deutschland ist die Ringelnatter besonders geschützt und darf daher nicht belästigt, gefangen oder gar getötet werden. Wichtig wäre die Wiederherstellung und Vernetzung von Lebensräumen. Die oft in der Nähe des Menschen und seiner Tiere lebenden Ringelnattern spielen in Sagen und Aberglauben eine positive Rolle. Dies steht in einem deutlichen Gegensatz zur Darstellung sonstiger Schlangen oder Reptilien im Allgemeinen. Ringelnattern als "Hausschlangen" galten als harmlos und wurden oftmals gerne gesehen, zumindest aber geduldet. Sie standen im Ruf, Glück und Segen zu bringen und die kleinen Kinder und das Vieh zu beschützen. Auch wurden die gelben Mondflecke im Nacken als goldene Schlangenkrone gedeutet. Deren Besitz sollte zu lebenslangem Glück verhelfen und das Hab und Gut mehren. Noch heute gilt die Ringelnatter als Schutzpatronin der Bewohner des Spreewaldes, zu dessen Kulturgut die Sage vom "Schlangenkönig" zählt. In letzter Zeit gab es immer wieder Meldungen über sonnenbadende Ringelnattern in hohen Gebüschen oder Bäumen. Nun gibt es einen weiteren Nachweis einer im Gesträuch sonnenbadenden Ringelnatter aus Schweden. Es wurde beobachtet wie sich eine Ringelnatter (adultes Weibchen) in einem blühenden Schlehdorn-Strauch, in etwa 2 Metern Höhe, eine rund 120 Zentimeter lange Ringelnatter sonnte. Solche Beobachtungen haben einen Seltenheitwert, dies geht auch aus einer großen Datenerhebung vor. Das beobachten von Ringelnattern, die Bäume und Sträucher zum Ausruhen oder Sonnenbaden erklettern, scheint weiterhin eine seltene Verhaltungsweise der Ringelnattern zu sein, die nur gelegentlich zu beobachten ist.

Die Blindschleiche - die Echse ohne Beine Die Blindschleiche ist eine von mehreren beinlosen Echsen, die auf der ganzen Welt vorkommen. Den Vorfahren dieser Echsen wurden die Beine irgendwann einmal eher hinderlich als hilfreich, so dass sich die Extremitäten langsam zurückbildeten und sie sich fortan wie Schlangen fortbewegten. Blindschleichen sehen aus wie Schlangen, sind aber keine, sie ist eine Echse, die keine Beine mehr hat. Gerät sie in Gefahr, wirft sie ihren Schwanz ab und lenkt so den Angreifer von sich selbst ab. Ein weiterer Irrtum ist, dass Blindschleichen, gemäß ihrer Artbezeichnung blind wären, dem ist nicht so. Sie wurde im Jahre 2017 zum "Reptil des Jahres" ernannt.

Blindschleichen lieben im Frühjahr wärmende Sonnenbäder, meiden aber in den wärmeren Monaten des Jahres die direkte Sonne. So kann man die Blindschleiche häufig in Komposthaufen oder aufgeschichteten Zweigen finden. Berührt man die Blindschleiche, fühlt sie sich trocken und wie Glas an. Doch Vorsicht: wird sie erschreckt, wirft sie womöglich ihren Schwanz ab und hat dadurch geringere Überlebenschancen. Die Paarungszeit der Blindschleichen ist in Mitteleuropa im April, kurz nach dem Verlassen des Winterquartiers. Die Männchen liefern sich heftige Kämpfe um die Weibchen. Sie packen sich am Kopf oder am Hals und winden sich mit verschlungenen Körpern am Boden. Das trächtige Weibchen liegt im Juli und August häufig in der Sonne. Seine Körpertemperatur steigt dann aud 21 bis 25 Grad Celsius an, so dass das Wachstum der Jungen beschleunigt wird. In warmen Sommern können die Jungen bereits Ende August schlüpfen. Ist es jedoch kühler, kommen sie erst im Oktober oder noch später zur Welt. Bei extrem schlechter Witterung behält das Weibchen die Jungen manchmal noch den Winter über im Bauch, so daß sie erst im Frühjahr geboren werden. Die Blindschleiche produziert schalenlose Eier, die Jungen schlüpfen in ihrem Körper. Die acht bis 20 Jungen sind gelb-schwarz mit einem dunklen Streifen. Sie sind sofort selbständig und können schon bald Insekten und winzige Schnecken erbeuten. Ausgewachsen sind sie jedoch erst nach mehreren Jahren.

Die Blindschleiche ist nicht so langsam und träge, wie vielleicht ihr Name vermuten lässt, doch zieht sie leichte Beute wie Schnecken und Regenwürmer vor. Ihre bevorzugte Beute sind die kleinen Nacktschnecken, die in Gemüsegärten beträchtlichen Schaden anrichten können. Die Gärtner tun daher gut daran, jede Blindschleiche in ihren Gärten willkommen zu heißen. Schnecken und Regenwürmer sind vor allem in der kühlen Dämmerung oder nach Regenfällen häufig zu finden, daher ist dies auch die aktive Zeit der Blindschleiche. Sie schlängelt sich an die Beute heran, packt sie mit ihrem kleinen Maul und verschluckt sie langsam. Im Gegensatz zu Schlangen können Blindschleichen das Maul zum Verschlingen größerer Beute nicht dehnen. Die Paarungszeit der Blindschleichen ist in Mitteleuropa im April, kurz nach dem Verlassen des Winterquartiers. Das trächtige Weibchen liegt im Juli und August häufig in der Sonne. Die Körpertemperatur steigt dann bis auf 25 Grad Celsius an, so dass das Wachstum des Nachwuchses beschleunigt wird. In warmen Sommern können die Jungen bereits Ende August schlüpfen. Ist es aber kühler wird es dann meist Oktober. Bei extrem schlechter Witterung, verregneter und kalter Sommer behält das Weibchen die Jungen manchmal noch den Winter über im Bauch, so dass die Jungen erst im Frühjahr geboren werden. Die Blindschleiche produziert schalenlose Eier, die Jungen schlüpfen in ihrem Körper. Die bis zu 12 Jungen sind gelb-schwarz mit einem dunklen Streifen versehen. Sie sind sofort selbständig und können bereits bald Insekten und winzige Schnecken erbeuten. Erst nach mehreren Jahren sind sie ausgewachsen.

Die Blindschleiche gilt als Kulturfolger und hat lange von Landschaftsveränderungen durch den Menschen profitiert, da viele strukturreiche, halboffene Biotope entstanden. In der modernen Zivilisationslandschaft erleidet die Art aber hohe Verluste durch intensive Land- und Forstwirtschaft, Flurbereinigungen, Flächenentwässerung, Straßenverkehr, Siedlungs- und Straßenbau, vor allem wirkt sich sehr negativ das Mähen von Gras-Randstreifen aus.

Aus Unkenntnis und Abneigung gegenüber der vermeintlichen Schlange wird die völlig harmlose Blindschleiche auch heute noch in großer Anzahl erschlagen oder zertreten, wenn man ihr begegnet. Dies kann dan schon lokal zu bestandsbedrohenden Ausmaßen führen. Von Hauskatzen werden Blindschleichen und andere Kleinreptilien gejagt und dabei zumindest verletzt. Durch ihr Verhalten, sich auf Wege zu legen, um Wärme zu tanken, fallen sehr viele Blindschleichen dem Fahrzeugverkehr zum Opfer. Sogar Radfahrern fallen Blindschleichen zum Opfer. Die Blindschleiche musste in die Rote Liste Bayerns (2003) der gefährdeten Kriechtiere in die Vorwarnliste aufgenommen werden. Hauptursachen sind immer noch die Verluste und Fragmentierung (Lebensraumzerschneidung) von Lebensräumen. Die Rückgänge sind in ganz Bayern zu verzeichnen - mögliche Gefahren u.a. durch den Verkehr. Ebenso sind Schlangen und die mit ihnen oft verwechselte Blindschleiche auch heute noch direkten Verfrolgungen durch den Menschen ausgesetzt. Die Blindschleiche war 2017 auch das Reptil des Jahres, um auf ihre Gefährdung aufmerksam zu machen.

Trotz vieler Verluste ist die Art in Mitteleuropa noch häufig, inzwischen aber z.B. in Bayern auf der Vorwarnliste. Auf der RL D gilt sie noch als ungefährdet. Sie steht aber dennoch unter Natur- und Artenschutz und darf nicht gefangen oder verletzt werden. Insbesondere ist zu vermeiden, Blindschleichen an ihrem hinteren Körperabschnitt festzuhalten. Dies kann letztendlich zum Abwerfen des Schwanzes führen, wodurch das Tier zwar nicht stirbt, aber zeitlebens verstümmelt bleibt. Die Schwanzknochen werden nicht ersetzt, der neue Schwanz besteht aus Knorpel. Die Blindschleiche besitzt in Österreich als sicherlich häufigste Reptilienart eine weite Verbreitung und kommt in allen neun Bundesländern vor. Sie ist gemäß den Naturschutzgesetzen und Artenschutzverordnungen aller neun Bundesländer streng geschützt und wir laut "Roter Liste" in Österreich als eine Art, "Gefährdung droht" gelistet. Verbreitungslücken existieren in alpinen Zonen. Verbreitete Vorkommen konnten bis zu einer Meereshöhe von etwa 2.000 Meter ü. NN belegt werden. Der österreichische Höhenrekord ist in Kärnten auf annähernd 2.400 Meter ü. NN belegt. Doch liegt der Verbreitungsschwerpunkt der Blindschleiche im Tal- und Hügelland.

Blindschleichen sind in der Schweiz und in Liechtenstein in zwei Arten weit verbreitet. Die Westliche Blindschleiche (Anguis fragilis) besiedelt die Regionen nördlich der Alpen sowie die südalpinen Graubündner Täler. Im Tessin und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch im Calanca-Tal und anderen Tälern kommt hingegen die italienische Blindschleiche (Anguis veronensis) vor. Blindschleichen scheinen hier äußerst selten zu sein, Vorkommen dürften aber mit jenen im italienischen Vinschgau in Verbindung stehen. Kaum zu unterscheiden sind diese zwei Arten, vielleicht etwas dunkler im Erscheinungsbild und einen längeren Schwanz. Aber wer knann das schon von weitem beurteilen? Die Höhenverbreitung der Blindschleiche reicht von den tiefsten Lagen der beiden Länder, bis auf mindestens 2.100 Meter ü. NN.

Wissenswertes & Interessantes Eine Blindschleiche im Kopenhagen-Museum wurde angeblich 54 Jahre alt. Ältere Männchen sind manchmal blaugefleckt und zwar gelegentlich so kräftig, dass das ganze Reptil blau aussieht. In die Haut von Blindschleichen sind kleine Knochenplatten eingelagert. Sie bilden eine Art äußeres "Skelett", das das eigentliche Knochengerüst ergänzt und zur Stabilität beiträgt.

Die Schlingnatter - die mit dem Krönchen Als ich zum ersten Mal mit der Schlingnatter in Berührung kam, dies war vor vielen Jahren bei einer Vogelstimmenwanderung, war ich schon fasziniert von dem Wagemut dieser kleinen, für den Menschen, harmlosen Schlange. Ein paar Kinder waren der Gruppe vorausgeeilt und riefen plötzlich: "Da liegt eine tote Schlange". Nun muss nicht immer etwas tot sein, was sich tot stellt und erwiderte: "Nicht anfassen". Vor uns lag eine etwa 50 cm lange Schlange, direkt auf dem Wirtschaftsweg, der sich dem kleinen Fließgewässer dem wir folgten, entlangschlängelte. Regungslos verharrte die kleine Schlange vor uns. Ich nahm einen kleinen Stock und strich der kleinen Schlange entlang ihres Körpers. Wie von einer Tarantel gestochen, fuhr die Schlange hoch und biß nach dem Stöckchen und machte sich dann davon. Die Kinder erschracken sich natürlich furchtbar. Ich erklärte ihnen, dass viele Tiere unterschiedliche Fluchtverhalten aufzeigen und die Schlingnatter eben meistens vor dem Menschen nicht flieht, sondern regungslos verharrt und sich tot stellt. Wer unvorsichtig ist, wird es wohl ein zweites Mal nicht nochmal tun, denn der Biss der Schlingnatter kann schmerzhaft sein, aber völlig ungefährlich, da sie ungiftig ist.

Die relativ kleine, kaum über 70 cm lange (das bislang längste dokumentierte Tier stammt aus der Schweiz mit einer Gesamtlänge von 93 cm) und ca. 150 g schwere, aber muskulöse, glattschuppige Natter, mit einem kaum vom Körper abgesetzten und länglichen Kopf mit runden Pupillen, (im Gegensatz zur Kreuzotter mit senkrechten schlitzförmigen Pupillen) ist die wohl am häufigsten vorkommende Schlange in Deutschland. Eines ihrer Hauptverbreitungsgebiete ist das Rhein-Main-Gebiet mit seinen warmen, südexponierten Hängen, hier sind vor allem die Weinberge genannt, aber ihre Vorkommen erstreckt sich auch entlang von Waldrändern und Säumen. Nichts desto trotz gehört die Schlingnatter zu den gefährdeten Reptilien die sich vielerorts auf dem Rückzug befinden. Die Schlingnatter steht in vielen Ländern streng unter Naturschutz und darf weder gefangen oder gar getötet werden. Dennoch kommt es vor, dass diese für den Menschen völlig harmlose Schlange erschlagen wird, aus Unwissenheit, weil man sie für eine Giftschlange hält, oder gar aus Schlangenhass.

Die Oberseite kann bei dieser Schlange sehr variabel sein. Bei den Männchen meist unscheinbar hellgrau bis bräunliche Töne, bei den Weibchen dunkelgrau bis schwarzbraun. Die Schlingnatter hat glatte Schuppen, deshalb auch ihr zweiter Name "Glattnatter". Der Rücken ist mit einer oder mehreren Längsreihen dunkelbraunen Flecken oder Balken, manchmal auch aus Streifen durchsetzt, jedoch nie aus einem durchgehenden Zickzackband. Die Körpergrundfarbe ist braun, grau oder seltener kupferfarben.

Die Unterseite ist einfarbig und zwar beim Weibchen hellgrau bis fast schwarz, beim Männchen dagegen zumeist rötlichbraun. Die Jungtiere sind intensiv ziegelrot gefärbt. Schlingnattern sind lebendgebärend und bilden damit eine Ausnahme unter den europäischen Nattern. Die harmlose Schlange gibt es fast nur dort, wo auch Eidechsen vorkommen, denn sie ist auf den Fang dieser flinken Tiere spezialisiert. Außerdem benötigt sie strukturreiche Flächen mit ausreichenden Verstecken und Plätzen zum Sonnenbaden. Durch den Verlust geeigneter Lebensräume nehmen die Bestände der Art allerdings stark ab - sie gilt bei uns in Deutschland inzwischen als stark gefährdet.

Die Schlingnatter besitzt neben der Ringelnatter und der Kreuzotter das größte Verbreitungsgebiet aller europäischen Schlangen. Von Südskandinavien im Norden über weite Teile Zentraleuropas, der Süden Englands, bis Nordportugal und Nordspanien sowie bis zum Kaukasus und dem Ural. In Mitteleuropa scheint sie bis auf 1800 m vorzukommen, in Spanien sogar bis auf über 2500 Meter. Sie bevorzugt sonniges, sowie Gelände mit guten Versteckmöglichkeiten. Weinberge, Steinbrüche, Magerrasen und lichte Wälder werden bevorzugt. Sie ist häufiger in felsigem Gelände anzutreffen.

Die Schlingnatter ist eine tagaktive, versteckt lebende Schlange, die oft in den späten Morgen- und Abendstunden anzutreffen ist. Sie ist absolut ungiftig und harmlos, wehrt sich aber durch Bisse. Die Nahrung der Schlingnatter besteht überwiegend aus Eidechsen, Blindschleichen und Kleinsäugern. Dabei macht sie ihrem Namen alle Ehre, den sie erdrosselt ihre Beute, bevor sie diese verschlingt. Die Schlingnatter ist eine lebend gebärende Art, die sich im Frühjahr nach einer langen Winterruhe, meist von Oktober bis April, paart und im Spätsommer 3 - 14 Jungtiere absetzt. Die Schlingnatter musste 2003 auf der Roten Liste Bayerns der gefährdeten Kriechtiere von 3 = "Gefährdet" nach 2 = "Stark gefährdet" eingestuft werden, wegen negativer Bestandsentwicklung. In Südbayern ist die Art nur noch sehr zerstreut anzutreffen. Viele Vorkommen sind akut gefährdet, hier und vor allem auch in Nordostbayern. Grund: Starker Rückgang von geeigneten Lebensräumen. Auch in Unter- und Mittelfranken sind vielfach Rückgänge zu beobachten. Den deutschen Namen "verdankt" die Schlingnatter übrigens ihrer Technik beim Überwältigen von Beutetieren. Die Schlingnatter tötet diese nicht etwa durch einen Biss, sondern umschlingt und erdrückt sie sofort nach dem Zupacken. Die Schlingnatter war 2013 das Reptil des Jahres, um auf ihre Gefährdung aufmerksam zu machen.

Die Kreuzotter - die scheue Viper Einer Kreuzotter (Vipera berus) bin ich nur ein einziges Mal kurz begegnet. Aus einer Distanz konnte ich ihre schlitzförmige Pupille, mittels eines Fernglases, erkennen. Die Kreuzotter an sich ist sehr scheu und furchtsam. Entdeckt sie einen Beobachter, flieht die Kreuzotter in der Regel sofort. Trotzdem sollte man gerade wenn man im Gebirge unterwegs ist, eine Ruhebank erspäht, erst einmal mit dem Gehstock, oder Wanderstab, die unmittelbare Umgebung um die Bank herum, abtasten. Erst dann setzen. Nicht dass man aus Versehen auf eine Kreuzotter tritt. Denn Kreuzottern lieben das Sonnenbad. Leider hatte ich vor vielen Jahren auch gehört, dass Kreuzottern erschossen wurden, vielleicht aus einer Furcht heraus, dass man gebissen wird. Es müsste eigentlich jedem klar sein, dass man eine Schlange nicht anfasst, denn ein jedes Tier, mag es noch so klein sein, wehrt sich. Denn nur wenn sich diese zur Familie der Vipern zählende Kreuzotter bedroht fühlt, beißt sie. Wenn man bedenkt, dass das Gift einer Kreuzotter viel giftiger ist, als das z.B. einer Diamant Klapperschlange, ist ein Biss der Kreuzotter auf Grund ihres geringen Giftvorrats nur sehr selten tödlich. Da sie ihr Gift für das Töten von Beutetieren benötigt, sind Verteidigungsbisse eher weniger mit Gift versetzt. In der Regel ist das Gift nur für Kinder und ältere Menschen gefährlich. Bissunfälle verlaufen zumeist sehr schmerzhaft, aber extrem selten tödlich. Trotzdem sollte man Vorsicht walten lassen und auch auf Hinweisschilder achten. Soweit mir bekannt ist, sind in der Zeit von 1959 bis 2003 in Deutschland keine Todesfälle nach dem Biss einer Kreuzotter aufgetreten.

Die Kreuzotter ist eine kräftig gebaute, aber vergleichsweise schlank wirkende Viper mit kurzem, abgesetztem Schwanz. Die Weibchen der Kreuzotter sind größer als die Männchen. Sie hat einen relativ schmalen und wenig vom Körper abgesetzten Kopf mit abgerundeter, nicht aufgewölbter Schnauze. Die Pupillen sind senkrecht schlitzförmig. Die Oberseite dieser Schlange ist sehr variabel von braunen Grundtönen über kupferfarben, blaugrau bis schwarz. Andere über gelblich, olivgrün bis orangefarben oder rot. Dabei sind die Männchen kontrastreicher als die Weibchen und eher mit Grautönen ausgestattet als die Weibchen die eher rötlich braun daherkommen. Der Rücken weist ein dunkles Zickzackband aus (auch rautenförmig). Die Weibchen haben auch eine blassere Zeichnung als die Männchen. Außerdem weisen Kreuzottern eine x- oder v-förmige, mit der Spitze nach vorn zeigende Hinterkopfzeichnung und ein von der Schnauze bis zum Hals reichendes Schläfenband auf. Die Kreuzotter besiedelt eines der größten Verbreitungsgebiete aller Schlangenarten, weite Teile Europas, bis zum Polarkreis im Norden. Im Süden reicht die Verbreitung weit in den südeuropäischen Raum, wobei der Süden Italiens, sowie große Teile Frankreichs nicht besiedelt werden. In den Alpen kann sie bis auf 3000 Metern nachgewiesen werden. In Spanien wird Vipera berus von der Iberischen Kreuzotter abgelöst. Die Kreuzotter fehlt weiterhin in Irland und auf Island. Ihr Lebensraum sind die offenen und halboffenen Lebensräume mit relativ hoher Luftfeuchtigkeit und starken Tag- und Nacht-Temperaturschwankungen, das können Moorrandbereiche, strukturreiche Heideflächen, Geröllfelder, aber auch Steinbrüche sein. Auch in Kahlschlägen von Fichtenkulturen sowie Waldrändern kommt sie vor.

Meist weist ihr Gebiet auch ein Gewässer auf, an dem sie dann Fröschen, Eidechsen und Wasserratten nachstellt. Gerade, weil sie auch Ratten nachstellt, erfüllt sie auch einen ökologischen Auftrag. Ihre Hauptbeutetiere stellen allerdings, Mäuse, Spitzmäuse und andere kleine Nagetiere dar. Ihre Opfer spürt die Kreuzotter auf, indem sie Schwingungen am Boden wahrnimmt oder deren Geruch folgt. Ist das Beutetier in Reichweite, so stößt die Kreuzotter blitzschnell zu, schlägt die Zähne in ihr Opfer und spritzt ihm Gift ein. Häufig ist es so, dass das Beutetier flieht, doch sie folgt ihm, in der Gewissheit, dass ihr Gift in Minutenschnelle seine Wirkung erreicht. Die Beute wird im Ganzen verschlungen.

Zur Paarungszeit konkurrieren männliche Kreuzottern um die "Angebetete". Der Sieger dieser Auseinandersetzung muss sich dann erst einmal intensiv um das Weibchen bemühen. Die befruchteten, von einer Membran umhüllten Eier werden im Körper des Weibchens etwa drei Monate lang ausgetragen. Kurz vor der Geburt der meistens 5 -20 Jungtiere zerreißt die Membran noch im Körper des Muttertieres. Die Jungen kommen als Miniaturausgaben ihrer Eltern zur Welt. Diese sind vom ersten Augenblick an selbständig, bleiben jedoch häufig noch einige Monate lang bei der Mutter. Die Jungschlangen ernähren sich von Insekten und Würmern, die sie selbst fangen.

Natürlich hat auch die Kreuzotter Feinde: Dies sind eine Reihe von Greifvögeln, wie den Mäusebussard, die Wiesen- und die Rohrweihe, sowie der Schwarzmilan und einige Adlerarten (Schlangenadler). Auch der Uhu und die Aaskrähe können Kreuzottern erbeuten. Unter den Säugetieren sind dies der Iltis und der Dachs, sowie der Igel. Unter den Reptilien kommen die Ringelnatter und die Würfelnatter vor allem für die jungen Kreuzottern als Fressfeine in Frage. Gefährdungen durch den Menschen gehen vor allem von Beeinträchtigungen der Lebensräume aus. Verbuschung und Aufforstung von Sonnenplätzen. Auch die Bewirtschaftung von Heide und Waldrändern gefährden die Kreuzotter und die Zerschneidung von Waldgebieten für den Straßenbau tun ihr übriges. In der Roten Liste der gefährdeten Reptilien-Arten Deutschlands wird die Kreuzotter unter Gefährdungsart 2 = "stark gefährdet" gelistet. Wie alle europäischen Schlangenarten ist auch die Kreuzotter im Anhang II der Berner Konvention (Übereinkommen über die Erhaltung der europäischen wild lebenden Pflanzen und Tiere und ihrer natürlichen Lebensräume) verzeichnet und genießt dadurch innerhalb der EU strengen Schutz, d.h. sie darf weder gefangen noch getötet werden.

Wie schaut es in Bayern mit der Kreuzotter aus: Sie ist zwar in Bayern noch weit verbreitet, hat aber in den letzten Jahrzehnten große Bestandseinbußen und Arealverluste erlitten, die auch weiter anhalten. Sie ist heute in den meisten Teilen Bayerns vom Aussterben bedroht und wurde nur aufgrund der teilweise noch großen Bestände im voralpinen Hügel- und Moorland sowie in den Alpen in der Kategorie 2 (stark gefährdet) belassen. Aber auch hier sind durch Verbuschung und Bewaldung ihrer Lebensräume, Rückgänge festzustellen. Wenn diese Entwicklung anhält, muss künftig auch die Kreuzotter unter die vom Aussterben bedrohten Arten aufgenommen werden. Ich meine, dass auch die Kreuzotter ihren ökologischen Beitrag leistet und es verdient hat, dass man ihre Lebensräume schützt. Neues von der Kreuzotter: Warmer Frühling könnte die Bestände der Kreuzotter bedrohen Der warme Frühling 2020 könnte nach Ansicht eines Reptilienexperten zum Problem für die stark gefährdete Kreuzotter werden. Die jungen Schlangen ernährten sich vor allem von Grasfröschen, sagte ein Experte vom Naturschutzbund Deutschland. Wegen der Trockenheit seien viele Gewässer ausgetrocknet und die Kaulquappen zugrunde gegangen. Im Herbst könnten deshalb viele junge Kreuzottern verhungern. Auch der Klimawandel setze den Schlangen zu. "Die Kreuzotter mag es warm, aber nicht zu warm", sagte Huber Laufer vom Nabu. Die Giftschlange steht in Deutschland auf der Roten Liste. Die Kreuzotter wurde zum "Reptil des Jahres 2024" ernannt. Siehe auch unter Insekten - Natur des Jahres Lt. Analysen sind die Bestände der Kreuzotter in den letzten Jahrzehnten bundesweit stark zurückgegangen. Laut Untersuchungen sind es die verschlechterten Lebensbedingungen. Die Ursachen für das Verschwinden unserer Amphibien und Reptilien sind hinlänglich bekannt, das sind unter anderem: Die Industralisierung der Land- und Forstwirtschaft, verbunden mit der Entwässerung der Feuchtgebiete und Moore. Ebenso ist der Einsatz von Bioziden (Substanzen und Produkte, die Schädlinge und Lästlinge bekämpfen, wie z.B. Ratten, Mäuse und auch Insekten. Ebenso Pilze, Bakterien und Algen). Die fortschreitende Flächenversiegelung für Wohn- und Gewerbeflächen. Die Zerschneidung der Lebensräume durch Straßenbau und des zunehmenden Verkehrs. Die Zerstörung der natürlichen Flussauen. Ebenso tragen die veränderten Klimabedingungen, wie Klimaerwärmung, Schadstoffeintrag und das Auftreten von Pathogenen (Krankheitserreger) dazu bei. Hier ist zu nennen, die Salamanderpest, die durch einen Pilz verursacht wird und hauptsächlich bei Feuersalamandern auftritt und zum Tode führt. In Niederbayern gibt es nur noch im hinteren Bayerischen Wald stabile Kreuzottervorkommen. Grenzüberschreitend bilden diese Bestände mit denen in Tschechien und Oberösterreich auf 4000 Quadratkilometern Fläche das wohl größte zusammenhängende Vorkommen Mitteleuropas. Doch zeigt sich eine fortschreitende Verschiebung der südlichen Verbreitungsgrenze nach Norden. Wird es den Reptilien zu warm? Schutzkonzepte sind dringend nötig.

Die Barrenringelnatter - die nun eine eigene Art ist 07.August 2017 - Ringelnattern zählen zu den häufigsten und am weitesten verbreiteten Schlangen in Deutschland und Europa - dennoch ist nach wie vor relativ wenig über die Genetik dieser ungiftigen, bis zu einem Meter langen Schlange bekannt. Wissenschaftler der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung haben mit einem internationalen Team nun die Existenz einer neuen Art ermittelt. "Wir haben zwei Gebiete untersucht, in denen sich verschiedene genetische Linien der Ringelnatter treffen. Hierbei haben wir festgestellt, dass es sich bei der bisher als Unterart aufgefassten Barren-Ringelnatter um eine eigene Art handelt (Natrix helvetica). Die Barren-Ringelnatter ist in Westeuropa weit verbreitet und kommt auch im westlichen Teil Deutschlands vor", erzählt Professor Uwe Fritz, Direktor der Senckenberg Naturhistorischen Sammlungen in Dresden. Mit diesem Befund habe sich die Anzahl der Schlangenarten in Deutschland auf sieben erhöht.

Bei der Barrenringelnatter handelt es sich um eine für den Menschen völlig ungefährlichen Schlange, weil sie ungiftig ist. Sie erreicht eine Gesamtlänge von ca. 160 cm in Ausnahmefällen können Weibchen bis zu 2 Meter lang werden. Sie ist damit größer als die Ringelnatter. Meist ist die Barrenringelnatter auch etwas heller beschuppt und hat die oben schon beschriebenen quer verlaufenden schwarzen Streifen, den sogenannten Barren, dies ist auch die Bezeichnung für ihren deutschen Namen. Wie bei der Ringelnatter hat auch die Barrenringelnatter einen halbmondförmigen, gelblich gefärbten Fleck hinter dem Kopf. Mit etwa 4 - 5 Jahren erreicht die Barrenringelnatter ihre Geschlechtsreife. Die Paarungszeit beginnt sehr zeitig nach vollzogener Winterruhe im April. Etwa 60 Tage nach der Verpaarung legt das Weibchen zwischen 10 - 30 Eier ab. Zu den beliebten Eiablagestellen gehören Aufschüttungen von Laub und Höhlungen alter Bäume, sowie Holzstumpen in die die Schlange hineinkriechen kann. Die Stellen müssen natürlich sonnenbeschienen sein, damit sich die Brut bei für sie günstigen Temperaturen entwickeln kann.

Nach einer Brutzeit von ca. 60 Tagen schlüpfen im Hochsommer die Jungtiere. Die Barrenringelnatter gehört zu den tagaktiven Schlangen. Zu ihrem Nahrungsspektrum gehören insbesondere Fische, Frösche, Kröten, aber auch Nagetiere wie z.B. Mäuse. Die Beute wird stets mit dem Kopf voran verschluckt. Die Barrenringelnatter hat natürlich auch selbst Feinde, zu denen zählen neben dem Fuchs, Greifvögel, Wildschweine, Marder und auch die Hauskatze.

Die Barrenringelnatter ist in Frankreich, Schweiz, Österreich und Deutschland verbreitet. In Deutschland allerdings nur lokal in Rheinland-Pfalz, Südhessen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg sowie dem Saarland. Für Bayern gab es Anfang des Jahres einen Sensationsfund, davon etwas mehr weiter unten. Für Deutschland gilt eine Gefährdung der Barrenringelnatter mit gefährdet und lokal stark gefährdet. In Österreich gilt sie als NT (Gefährdung droht) und in der Schweiz gilt sie als gefährdet. Die Lebensräume der Barrenringelnatter ähneln denen der Ringelnatter. Dazu zählen vor allem die feuchten Lebensräume mit stehenden oder langsam fließenden Gewässern, wie Seen, Teiche, Bäche und Flüsse. Außerdem sind dies Feuchtwiesen, naturnahe Weiher, alte Fischteiche, Bruchwälder und schilfreiche Zonen.

Aber auch der Straßenbau, gerade hier das Zerschneiden ihrer Lebensräume durch Straßen und befahrbarer Wege, die Ausbreitung der landwirtschaftlich genutzten Flächen und die Entstehung von z.B. Industriegebieten inmitten ihrer Lebensräume. Natürlich trifft dies auch auf einen übermäßigen Einsatz von Pestiziden durch die Landwirtschaft zu, sowie die Wasserverschmutzung unserer Fließgewässer. Anfang des Jahres 2019 gab es eine Meldung aus dem Süden Bayerns: Neue Schlangenart in Bayern entdeckt, die Alpen-Barrenringelnatter. Sie ist von der normalen Ringelnatter kaum zu unterscheiden und ebenso völlig harmlos und ungiftig. Bei einer großen Gefahr scheidet sie ein stinkendes Sekret ab. Die besondere Form der Barrenringelnatter sei bisher vor allem aus den Südalpen bekannt gewesen, aus der Südschweiz und Norditalien, berichteten Wissenschaftler der Zoologischen Staatssammlung München. Die Art wurde nun bei Garmisch-Partenkirchen, an der Isar bei Mittenwald, im Inntal und bei Sachrang genetisch nachgewiesen. Die Alpen-Barrenringelnatter habe wahrscheinlich die Eiszeit am südöstlichen Alpenrand überstanden und sei über den Brenner oder den Reschenpass und das Inntal bis nach Bayern eingewandert. "Wir vermuten, dass sie auch in Tirol verbreitet ist, denn die Funde sind nicht weit von der österreichischen Landesgrenze entfernt". Die Alpen-Barrenringelnatter scheint eine eigene Unterart zu sein.

Ein ganz besonders herzlicher Dank geht an Herrn Andreas Meyer aus der Schweiz, der mir uneigennützig und kostenlos die Bilder von der Barrenringelnatter zur Verfügung stellte. Die Äskulapnatter (Zamenis longissimus) - die sich um den Äskulapstab windende Schlange Vorausgestellt, ich bin noch keiner Äskulapnatter begegnet, obwohl sie schon jeder von uns zumindest als Symbol gesehen hat. Denn, die Äskulapnatter, ist die Schlange, die sich um den sogenannten Äskulapstab windet, das Berufssymbol der Ärzte. Auch ist sie auf den Apothekerschildern zu erkennen.

Unter den einheimischen Schlangen ist sie die längste: Zamenis longissimus. Die Schlange, die sich symbolisch um den Äskulapstab des griechischen Heilgotts Asklepios windet, kommt in Deutschland nur an wenigen Stellen reliktartig vor und gilt als stark gefährdet. Benannt wurde die Schlange nach dem griechischen Gott Asklepios, um dessen Äskulapstab sich eine solche Natter wickelte. Die sich um den Äskulapstab windende Schlange, das Berufssymbol der Ärzte, wird oft auf diese Art zurückgeführt. Bei den Apothekern und Pharmazeuten windet sich die Äskulapnatter um den Schaft einer Trinkschale.

Die Äskulapnatter gehört zur Gruppe der ungiftigen Land- und Baumnattern. Sie ist hervorragend zum Klettern im Geäst von Bäumen und Sträuchern befähigt. Sie ernährt sich bevorzugt von Kleinsäugern, wie z.B. Mäusen und Ratten, aber auch von Vögeln, die sie vor dem Verschlingen im Stil einer "Riesenschlange" durch Umschlingen tötet. Wie im wissenschaftllichen Namen "longissimus" bereits angedeutet, zählt die Äskulapnatter zu den größten europäischen Schlangenarten und erreicht auch in Deutschland, übrigens die Nordgrenze ihres natürlichen Areals, eine Gesamtlänge bis über 180 Zentimtern. Die Weibchen bleiben meist deutlich kleiner und erreichen nur in seltenen Ausnahmefällen eine Gesamtlänge von über 140 Zentimetern. Zwischen den Geschlechtern sind keine Unterschiede in Färbung und Zeichnung erkennbar. Gleichwohl aber bei den Jungtieren. Sie ähneln wegen ihrer gelben, halbmondförmigen Fleckenmuster im Hinterkopfbereich auf den ersten Blick jungen Ringelnattern. Charakteristisch für juvenile Äskulapnattern ist aber ein dunkelbrauner Fleck, der sich vom Auge nach hinten bis zum Mundwinkel erstreckt, sowie ein senkrecht vom Auge nach unten gerichteter dunkler Streifen. Auf einer hellbraunen Grundfärbung erstrecken sich vom Hals bis zum Schwanz mehrere Längsreihen von dunkelbraunen Flecken, die im vorderen Körperabschnitt am deutlichsten ausgeprägt sind.

Die Oberseite bei den adulten Äskulapnattern ist glatt und glänzend, zumeist mehr oder weniger einfarbig gelblich braun, olivfarben, oder grau- bis schwarzbraun. Dabei kommt bei einigen Exemplaren ein etwas undeutliches Flankenlängsband vor. Viele Rücken- und Flankenschuppen besitzen weiße Ränder, wodurch eine charakteristische feine Zeichnung aus hellen Längsstrichen entsteht. Sie können ein Alter von über 30 Jahren erreichen.

In Deutschland ist die Äskulapnatter nur noch punktuelle verbreitet: Im Rheingau, im südlichen Odenwald, an der Donau, Inn und Salzach. Gerade an ihrer nördlichen Verbreitungsgrenze, zu denen auch die wenigen deutschen Populationen gehören, ist ihr Vorkommen doch stark verinselt und es gibt keine Verbindung zwischen den Einzelpopulationen. Dies wird auf die Klimaveränderungen der letzten Jahrhunderte zurückgeführt, bei der sich die Tiere immer weiter in wärmere Regionen zurückgezogen haben. Durch die Zerstörung ihres Lebensraumes wird diese Tendenz verstärkt. Inwieweit die Klimaerwärmung in die deutschen Einzelpopulationen einwirkt ist noch nicht untersucht und muss beobachtet werden. Entsprechend ist die Äskulapnatter in der Roten Liste der Bundesrepublik Deutschland in die Kategorie 2 = "Stark gefährdet" eingestuft.

Die Äskulapnatter bevorzugt warme und besonnte Bereiche, die aber nicht zu trocken sein dürfen. Es sind Gebiete mit feuchtwarmen Klimabedingungen, wie vegetationsreiche Flusstäler, lichte Laubwälder, Waldränder mit Efeu- und Brombeerbewuchs, oder auch verbuschte Hangwiesen, aber sie kommt auch in Menschennähe vor, z.B. in Gärten, Ruinen, oder an bewachsenen Steinmauern. Die höchsten Vorkommen gibt es bei etwa 1500 bis 2000 Metern, zumeist lebt sie jedoch unterhalb von 1000 Metern Höhe. Die Äskulapnatter ist vor allem eine am Boden lebende, mit Hilfe ihrer gekielten Bauchschuppen aber auch geschickt im Gestrüpp oder an Baumrinde kletternde Natter, die tag- und dämmerungsaktiv ist. Bei sehr großer Hitze versteckt sie sich im Schatten. In den Wintermonaten verkriecht sich die Äskulapnatter und hält, abhängig vom jeweiligen Klima, eine fünf bis sechs Monate andauernde Winterruhe. Sie ernährt sich Kleinsäugern, vor allem von Mäusen (Langschwanzmäuse, Wühl- und Spitzmäuse), aber auch Ratten (wichtiger ökologischer Beitrag), sowie von Eidechesen, Vögeln, vor allem deren Nestlingen und Eiern. Die Jungtiere erbeuten vor allem kleine Eidechsen, sowie nestjunge Mäuse. Die Äskulapnatter hat natürlich auch ihre Feinde, das sind z.B. Mäusebussard, Wespenbussard, oder auch der Schlangenadler. Auch Rabenvögel erbeuten hie und da die Äskulapnatter. Unter den Säugern sind dies: Iltis, Dachs, sowie Stein- und Baummarder.

Die Hauptaktivitätszeit liegt von April bis September. Die Paarungszeit, nach einer bis zu sechsmonatiger Winterruhe vollzieht sich im Mai und Juni. Mit eindrucksvollen aber harmlosen Kämpfen versuchen die Männchen sich gegenseitig zu Boden zu drücken. Ende Juli werden 5 - 12 Eier in moderndem Holz, alten Baumstümpfen, in Mauerspalten, oder im feuchten Boden unter Steinen abgelegt. Die Jungtiere schlüpfen dann im September. Obwohl die Habitatzerstörung in den Lebensräumen der Äskulapnatter nur als sekundäre Rückzugsursache angesehen wird, gibt es eine Reihe von Empfehlungen, um diesen Faktor möglichst gering zu halten. Die Intensivierung in der Forst- und Landwirtschaft, die Flurbereinigungen und Siedlungserweiterungen stellen massive Eingriffe in den Lebensraum der Äskulapnatter dar. Um die kleinen Populationen in Deutschland zu schützen, werden vor allem Kernverbreitungsgebiete als Schutzgebiete ausgewiesen. Da sind zu nennen die extensiv genutzten Wiesen und Streuobstflächen im Neckar-Odenwald. Ebenso müssen Waldrandgebiete als Überwinterungszonen sowie potentielle Eiablageplätze, d.h. Totholz, das vor Ort bleiben muss, sowie alte und morsche Baumbestände in den Schutz mit eingebunden werden. Diese Maßnahmen kommen auch anderen Tieren zu Gute, z.B. Großkäferarten, die im Mulm der alten Bäume überleben können.

In Bayern erreicht die Äskulapnatter ihren Arealrand. Sie ist aber im Süden Bayerns weiter verbreitet als angenommen. Bei den im Berchtesgadener Land nachgewiesenen Tieren, handelt es sich (nach Drobny) jedoch nicht um eingeständige Bestände, sondern um Zuwanderer aus Österreich. In Österreich ist die Äskulapnatter in allen dortigen Bundesländern, außer Vorarlberg und Tirol, anzutreffen. Im Sommer 2019, wurde nach einer Auswilderungsaktion im Odenwald, von einer größeren Anzahl von Äskulapnattern berichtet, dass einzelne Schlangen, sogar bis in die Gärten und auch Häuser vordrangen. Gesetzlicher Schutzstatus: Verantwortlichkeit Deutschlands: In besonderem Maße für hochgradig isolierte Vorposten verantwortlich. FFH-Richtlinie: Anhang IV (streng zu schützende Art) Erhaltungszustand FFH Kontinentale Region Deutschland: ungünstig-unzureichend Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG): streng geschützt Rote Liste der Bundesrepublik Deutschland: 2 = "stark gefährdet" Rote Liste Österreich: NT (Gefährdung droht) Rote Liste Schweiz: EN (entspricht: stark gefährdet)

Die Würfelnatter - die wärmeliebende und, die die unmittelbare Nähe zu Gewässern sucht Die Würfelnatter (Natrix tessellata) ist eine für den Menschen völlig harmlose und ungiftige Schlange, deren Bestände in Mitteleuropa stark bedroht sind und in Deutschland zu den seltensten Wirbeltieren überhaupt gehört. Sie ist eine mittelgroße, relativ schlanke Natter mit länglichem, deutlich vom Körper abgesetztem und etwas kantig wirkendem Kopf. Die Pupillen sind rund und haben eine nach innen hin gelbe, ungefleckte Iris, nach außen verdunkelt sich diese durch braune oder schwarze Farbeinlagerungen.

Die Oberseite der Würfelnatter ist braun, gelblich oder olivbraun, rötlich, grau oder fast ganz schwarz mit einem variablen mehr oder weniger ausgeprägten "Würfelmuster" aus dunklen, meist längs angeordneten Flecken, (hier schön zu sehen) die manchmal auch zu Querbarren verschmelzen können und sich auch mit helleren Flecken abwechseln. Der Kopf ist undeutlich gefleckt. Der Nacken in der Regel mit einer V-förmigen Zeichnung versehen. Die Unterseite dieser Art ist weißlich, rötlich oder gelblich mit dunklem Schachbrett- oder Längslinienmuster. Es kommen aber auch Tiere mit einer fast ganz schwarzen Unterseite vor. Ihr Lebensraum ist das südliche bis südöstliche Europa, über den gesamten Balkan bis Italien. Außerdem gibt es isolierte Vorkommen in Deutschland. Es existieren gegenwärtig nur noch drei sehr kleine Vorkommen, an den Rhein-Nebenflüssen Lahn, Mosel und Nahe, sowie in Rheinland-Pfalz. An den anderen deutschen Vorkommen gilt sie als ausgestorben. Auch an der Elbe war die Würfelnatter Mitte des 20. Jahrhunderts ausgestorben, wurde dort in den letzten Jahren aber offenbar erfolgreich wiederangesiedelt.

Im nördlichen Verbreitungsgebiet kommt die Würfelnatter nur im klimatisch begünstigten Flach- und Hügelland vor. Im Süden kommt diese Art auch noch in 2.200 Metern vor. Sie ist eine wärmeliebende Schlange, die die Nähe naturnaher Seen, Flüsse mit Altarmen mit Flachwasserzonen und gut strukturierte Uferbereiche benötigt. Diese sollten dann auch noch Schotterbänke mit Totholz und Gebüsche aufweisen. In einigen Gebieten, z.B. in Bulgarien an der Schwarzmeerküste, kommt die Würfelnatter sogar im Salzwasser vor. Hier ernährt sie sich von Meeresfischen. Die Würfelnatter ist eine flinke und tagaktive Wassernatter, die eine ausgezeichnete Schwimmerin ist. Sie kann mehrere Stunden unter Wasser bleiben. Sie sonnt sich gerne auf Zweigen und Gebüschen, die über die Wasseroberfläche ragen.

Die Nahrung bei der Würfelnatter besteht zum Hauptanteil aus Fischen, dabei erbeutet sie auch Meeresgrundeln (diese Bodenfische stammen eigentlich aus dem Schwarzen Meer und wandern die Donau aufwärts, die deutschen Nebenflüsse sind bereits erreicht. Diese Bodenfische können ganze Ökosysteme beeinträchtigen. Die Wissenschaftler sind sich hier aber noch uneins). Daneben werden aber auch Molche, Frösche und Kaulquappen erbeutet. Die Würfelnatter hat natürlich auch Fressfeinde, dies sind unter anderem Ratten, Hermelin, Mauswiesel und Bisamratten. Von den Vögeln sind dies Reiher und Möwen. Auch Raubfische wie der Hecht und Wels gehören zu den Prädatoren. Die Winterquartiere der Würfelnatter sind sonnenexponierte Spaltenräume und Höhlungen. Zumeist werden diese Ende September, bei milder Witterung auch bis Oktober aufgesucht. Ab Mitte April werden diese Winterquartiere wieder verlassen. Dabei verlassen die Weibchen diese etwas früher als die Männchen. Die Paarungszeit beginnt im Mai bis Juni. Ab Anfang Juli findet nachts die Eiablage, etwa 5 bis 25 Eier, in einem lockeren Humushaufen oder im Sand, sogar in Misthaufen, statt. Abhängig von der Umgebungstemperatur benötigen die Jungschlangen 34 bis 50 Tage bis zum Schlupf. Die frisch geschlüpften kleinen Würfelnattern haben dabei eine Länge von 14 bis 24 cm. Nahrung nehmen die jungen Schlangen nach der ersten Häutung auf, die etwa eine Woche nach dem Schlupf vonstatten geht.

Die Würfelnatter steht in vielen Ländern gesetzlich unter Naturschutz. Ihre Bestände sind in Mitteleuropa stark bedroht. In Deutschland gehört die Würfelnatter zu den seltensten Wirbeltieren überhaupt. Nach Schätzungen existieren vermutlich nur noch einige Hundert erwachsene Exemplare. In der Roten Liste Bundesrepublik Deutschland ist die Würfelnatter unter 1 - "vom Aussterben bedroht" gelistet. In der Roten Liste Österreichs: EN (entspricht: "stark gefährdet") In der Roten Liste der Schweiz: EN (entspricht: "stark gefährdet") Die Aspisviper - die mit dem kantigem, dreieckigem Kopf Die Aspisviper (Vipera aspis) ist die siebente in Deutschland vorkommende Schlangenart. Zuerst einmal, bin ich noch keiner Aspisviper begegnet, das ist auch nicht verwunderlich, denn diese, neben der Kreuzotter, zweite Giftschlange, ist nur im südlichen Schwarzwald beheimatet. Auch in der Schweiz gehört sie neben der Kreuzotter zu den beiden dort vorkommenden Giftschlangen. Wie gesagt, gibt es in Deutschland nur ein kleines Vorkommen dieser Art, das wohl als Überbleibsel einer Ausbreitung in einer Warmzeit interpretiert wird, bei der das Rheintal überschritten und die südlichen Vorposten des Schwarzwaldes besiedelt wurden. Das maximal acht Kilometer lange und fünf Kilometer breite Areal, stellt auch gleichzeitig die nördliche Verbreitungsgrenze dieser Vipernart dar. Also, die Chance auf eine Aspisviper zu treten, ist eher gering.

Die Aspisviper ist eine mittelgroße, gedrungen gebaute Viper mit kurzem Schwanz, kantigem, deutlich vom Körper abgesetztem und dreieckig wirkendem Kopf sowie einer aufgewölbten Schnauzenregion (kein Schnauzenhorn). Die Pupillen sind wie bei den Vipern senkrecht schlitzförmig. Die Grundfärbung kann bei dieser Art von hellgrau, graugelb, Braun, Rotbraun, Orange oder rostrot bis zu einem vollständigen Schwarz reichen. Dabei fällt auf, dass die schwarze Grundfärbung selten ist und vor allem bei den in den Alpen vorkommenden Individuen auftritt. Die Männchen sind grundsätzlich etwas kontrastreicher gefärbt als die Weibchen. Die Art kommt in den Pyrenäen bis in Höhen von 3.000 Metern vor. Sie bewohnt gerne südexponierte, trockene und vegetationsbestandene Berghänge, aber auch sonnige Flusstäler, moorige Wiesen, lichte Wälder oder offene mit Gebüsch und Felsen durchsetzte Flächen.

Die Aspisviper ist eine überwiegend tagaktive Schlange, die aber teilweise auch nachtaktiv ist. Häufig beginnt sie ihre Tagesaktivität bereits früh morgens mit einem ersten intensiven Sonnenbad. Sie meidet starken Wind und starke Sonnenbestrahlung und flieht bei Störungen. Sie ist keine aggressive Schlange, wird sie jedoch überrascht oder in die Enge getrieben, so wird der Störer mit Bissen attackiert. Dabei kommt es immer zuerst zu einem Warnverhalten, bei dem sich die Aspisviper zusammenrollt, den Vorderkörper anhebt und deutlich hörbar zischt. Die Nahrung besteht vor allem aus Mäusen, aber auch Eidechsen und kleinen Vögeln. Die Aspisviper ist ein Lauerjäger. In Reichweite befindliche Beutetiere werden gebissen und danach verfolgt. Die verendete Beute wird dann mit dem Kopf voran verschlungen. Während der Wintermonate - in Mitteleuropa von Mitte Oktober bis Mitte März - halten die Aspisvipern eine Winterstarre, die meist in unterirdischen Verstecken - bis 10 Zentimetern Tiefe - stattfindet. Dabei liegt die Durchschnittstemperatur um die 8 ° C. Die Aspisvipern überwintern alleine. Nach der Winterpause kommt es im April bis Mai zur Paarung. Eine weitere kurze Paarungszeit kann zwischen September und Oktober erfolgen. Die Tragzeit, die abhängig von der Umgebungstemperatur ist, dauert zwei bis vier Monate. Die Aspisviper ist ovovivipar (lat. und heißt wörtlich "Ei-lebend-Geburt"). Die dotterreichen Eier, werden dabei nicht abgelegt, sondern im Mutterleib dotterernährt ausgebrütet. Die Jungschlangen, schlüpfen noch im Mutterleib, oder kurz nach der Eiablage. Insgesamt bringen die Mutterschlangen zwischen 5 - 15 Jungschlangen zur Welt. Diese wiegen bis zu sieben Gramm und haben dabei eine Länge von 14 - 24 Zentimetern. Abhängig vom Geburtszeitraum jagen sie noch etwa einen Monat oder gehen direkt in die Winterstarre. Aspisvipern können bis zu 14 Jahre alt werden.

Das Verbreitungsgebiet der Aspisviper umfasst neben dem äußersten Südwesten Deutschlands, Spanien, Frankreich, Italien, die westliche und südliche Schweiz und ein kleiner Teil Sloweniens. Die Aspisviper ist eine Giftschlange und ihr Gift ähnelt dem der Kreuzotter. Der Giftvorrat einer Aspisviper hat nur ein Minimum des Vorrats einer Kreuotter. Dennoch kann der Biss einer Aspisviper für den Menschen tödlich sein. Eine sofortige Behandlung in einem Krankenhaus, mittels eines Antiserums, ist daher dringend erforderlich. Wie alle europäischen Schlangenarten ist die Aspisviper im Anhang II der Berner Konvention (=Übereinkommen über die Erhaltung der europäischen Pflanzen und Tiere und ihrer natürlichen Lebensräume) aufgeführt und genießt dadurch innerhalb der Europäischen Union einen strengen Schutz. Die Tiere dürfen weder gefangen oder getötet werden. Die Halter, dieser Schlangenart müssen entsprechende Nachzuchtbestätigungen vorlegen. Da die Aspisviper in Deutschland in nur einem begrenzten und isolierten Gebiet vorkommt, ist diese in der Roten Liste Baden-Württemberg in 1 gelistet - d.h. "vom Aussterben bedroht". Das gleiche gilt natürlich auch für die Rote Liste der Bundesrepublik Deutschland: 1 "vom Aussterben bedroht".

Die Alpenkreuzotter - Vipera berus marasso - eine neue "alte" Unterart - von Axel Kwet Eines der größten und zugleich das am weitesten nach Norden reichende Verbreitungsgebiet aller Schlangen besiedelt unsere einheimische Kreuzotter, Vipera berus. In Europa findet dieses an Kälte angepasste, lebendgebärende Reptil der Superlative noch über den Polarkreis hinaus sein Auskommen und die Art ist auch nach Süden über weite Teile Mitteleuropas und der Balkanhalbinsel bis ins nördliche Griechenland verbreitet. Im Westen reicht das Gesamtverbreitungsgebiet von Großbritannien und Nordfrankreich ostwärts über Russland und das nördliche Asien bis zur Insel Sachalin.

Entsprechend dieser enormen Gesamtfläche bewohnt die Kreuzotter eine Vielzahl sehr unterschiedlicher Habitate, von offenen Blockschutthalden und Grasland in geschützten Hochgebirgslagen auf knapp 3.000 Meter bis zu kühleren, halboffenen Lebensräumen mit hoher Luftfeuchtigkeit und starken Tag-Nacht-Temperaturschwankungen in mittleren und tiefen Lagen, wo die Art noch bis auf Meeresspiegelhöhe vorkommt, z.B. in strukturreichen Dünen- und Heideflächen, Moorrandbereichen, Geröllfeldern, Kahlschlägen oder an Waldrändern. Entsprechend variabel sind auch die Färbung und Morphologie der Kreuzotter, weshalb sich die Unterartgliederung schwierig gestaltet und noch immer nicht sicher geklärt ist. Im Fall der genetisch ähnlich wie andere Unterarten der Kreuzotter differenzierten norditalienischen bzw. ostalpinen Form von Vipera berus bestätigte sich nun, dass diese alpine oder italienische Klade ("Northern Italian" und "Eastern alpine clade") auch taxonomisch abzugrenzen ist. Den Schritt, die Norditalienische oder Alpenkreuzotter als Unterart wissenschaftlich zu benennen, haben SCHMIDTLER & HANSBAUER (2020) vollzogen, indem sie die bereits 1818 von POLLINI beschriebene Vipera berus marasso, ein bisheriges Synonym der Kreuzotter mit Typusfundort Legnago (Contorni di Legnago) in der italienischen Provinz Verona, revalidiert, die frühere Unterartbezeichnung also wieder für gültig erklärt haben.

Im Vergleich zur Nominatform zeichnet sich die Alpenkreuzotter deren wissenschaftliche Unterartbezeichnung einfach dem italienischen Trivialnamen für die Kreuzotter ("marasso") entspricht, u.a. dadurch aus, dass ihr dorsales Zickzackband meist weniger gezahnt, sondern vielfach unterbrochen erscheint, v.a. auf der hinteren Körperhälfte ergibt sich häufig ein in einzelne Querstreifen aufgelöstes Rückenband auf braunem Grund. Auch ist ihr Kopf tendenziell dunkler gefärbt. Vipera berus marasso kommt von Norditalien, der südöstlichen Schweiz und Nordslowenien bis ins südliche Österreich und in den äußersten Südosten Deutschlands hinein vor. Lediglich zwei genetisch gesicherte Fundorte sind bisher aus Südostbayern bekannt (Hochmoore bei Inzell und alpine Wildflussauen bei Ruhpolding in den Chiemgauer Alpen), während die weiter westlich angrenzenden Populationen Südbayerns der nördlichen Klade und somit der Nominatform von Vipera berus berus zuzurechnen sind.

Traurig ist, dass Vipera berus marasso an seinem heutzutage anthropogen stark veränderten Typusfundort in der zentralöstlichen Po-Ebene und in der gesamten Umgebung mit ihren ehemaligen Sumpfgebieten schon seit der ersten Hälfte des 20. Jh. ausgestorben ist. Lediglich in den nördlich angrenzenden Alpen konnte sich die Italienische Kreuzotter gut erhalten und postglazial (also nach der Eiszeit) sogar bis nach Bayern ausbreiten.. Es bleibt spannend. Vielen Dank an Herrn Dr.Axel Kwet, dass ich Auszüge aus seiner Reportage in ("elaphe) verwenden durfte und an Herrn Benny Trapp, an Herrn Andreas Nöllert, Frau Christel Nöllert, Naturfoto Frank Hecker, Herrn Otto Aßmann, Herrn Andreas Meyer / karch, Herrn Thomas Langhirt für Ihre zur Verfügung gestellten Aufnahmen der Reptilien. zurück |

| - letzte Aktualisierung:

Samstag, 27. Juli 2024 -

Unsere Seiten sind optimiert für Internet Explorer 8.0 und Firefox 3.6 bei einer Auflösung von 1024x768 Pixel © Umweltfreunde Würzburg - Ochsenfurt 2018 |