| HW4 |

| Greifvögel |

| Streuobst |

| Biotoppflege |

| Ornithologie |

| Insekten |

| Sie sind hier: Insekten > Pilze des Jahres |

StartseiteTermineKontaktAnmeldungPresseGästebuchAktionen |

|

Die Pilze des Jahres seit 1994 Seit 1994 wird von der Deutschen Gesellschaft für Mykologie jeweils ein "Pilz des Jahres" ausgewählt. Die präsentierte Art soll stellvertretend für die Pilze allgemein den Blick der Öffentlichkeit auf die wichtige Bedeutung der Pilze für unser Ökosystem richten. Über die Deutsche Gesellschaft für Mykologie Gegründet 1921, vertritt die DGfM die Interessen von Pilzfreundinnen/Pilzfreunden und Mykologinnen/Mykologen in ganz Deutschland. Sie definiert die Qualifikationen zum PilzCoach, zur/zum Pilzsachverständigen und universitätsgeprüften Fachberater/in für Mykologie. Aktuell wird eine mehrstufige Qualifizierung in der Feldmykologie etabliert. Die DGfM gibt die "Zeitschrift für Mykologie" sowie das englischsprachige Journal "Mycological Progress" heraus. Sie veranstaltet Fachtagungen und vergibt Förderpreise. Seit 1994 kürt die DGfM alljährlich den "Pilz des Jahres". Als nichtstaatliche Organisation setzt sie sich für den Arten- und Biotopschutz von Pilzen ein. Sie koordiniert die bundesweite Pilzkartierung und veröffentlicht auf www.pilze-deutschland.de Fotos und Verbreitungskarten.

Die Amethystfarbene Wiesenkoralle (Clavaria zollingeri), ist der Pilz des Jahres 2025 Die Deutsche Gesellschaft für Mykologie hat die Amethystfarbene Wiesenkoralle zum "Pilz des Jahres 2025" ernannt.Mit der Amethystfarbenen Wiesenkoralle stellt die Deutsche Gesellschaft für Mykologie e.V. einen sehr farbenfrohen Vertreter der Wiesenkorallen vor. Der korallenartig verzweigte Pilz mit den violetten bis amethystfarbenen Ästen lebt in nährstoffarmen Mähwiesen, extensiven Viehweiden und Eschenwäldern auf eher sauren Böden. Dort lebt sie im Humus zwischen Moosen und Pflanzenresten wie Laub und Gras.Die Amethystfarbene Wiesenkoralle ist in ganz Europa und Nordamerika in geeigneten Lebensräumen verbreitet, aber auf naturnahe Wiesenbewirtschaftung mit Verzicht auf Düngung angewiesen.

Der Pilz des Jahres 2025 wächst in Europa in extensiv genutzten Wiesen, Eschenwäldern und Schlehengebüschen in Gesellschaft mit Erdzungen, Rötlingen, Saftlingen und Wiesenkeulchen. Seine weitere Verbreitung auf allen Kontinenten lässt vermuten, dass es sich um ein sogenanntes Urzeitrelikt handeln könnte. Die intensive Landnutzung der letzten 70 Jahre mit Ausbringung von unnatütlichen Mengen an Kunstdünger und Gülle hat zum Verlust von mehr als 90% der ursprünglichen Lebensräume geführt. Der immense Stickstoffeintrag über die Luft macht auch vor Naturschutzgebieten nicht halt und verschlechtert deren Erhaltungszustand kontinuierlich. Merkmale im Überblick Die hübschen Fruchtkörper erscheinen im Sommer bis Herbst bei ausreichend feuchter Witterung. Die meist blauviolett gefärbten Äste entspringen aus einer breiteren, strunkartigen Basis und sind zur Spitze hin ein- bis zweimal verzweigt.

Die Fruchtkörper werden 2 - 8 Zentimeter hoch und breit, die Äste sind 2 bis 4 Zentimeter lang und 2 - 4 Millimeter dick. An diesen Ästen werden die Sporen gebildet und über die Luft zu geeigneten neuen Lebensräumen getragen. Diese Fruchtkörperform ist im Vergleich zu Blätterpilzen und Röhrlingen sehr einfach aufgebaut. Diese Pilzgruppen existieren vermutlich schon mehrere hundert Millionen Jahre auf der Erde. Naturfreunde könnten sie aufgrund ihrer auffälligen Farbe leicht entdecken, allerdings ist sie sehr selten geworden. Zeigerart für naturnahe Wiesen Die Amethystfarbene Wiesenkoralle gehört zu den sogenannten Saftlingsgesellschaften mit einigen hundert weiteren Pilzarten, die nährstoffarme, humose Biotope als gemeinsamen Lebensraum besiedeln.

Ihre Ernährungsweise ist noch nicht abschließend erforscht, aber sie leben vermutlich hauptsächlich von stark zersetzten Pflanzenresten in der Humusschicht von Wiesen, Gebüschen und Wäldern. Alle Pilzarten der Saftlingsgesellschaften gelten als wenig konkurrenzstark, denn man findet sie kaum in nährstoffreichen Biotopen oder zwischen Ektomykorrhiza (bildet ein Netzwerk um die Wurzeln der Pflanzen, ohne in die Zellen einzudringen) bildenden Pilzartengemeinschaften.

40 Fundorte in Deutschland Die besiedelten Extensivwiesen sind in der Regel sehr artenreich. Extensive Bergweiden, moosreiche alte Parkrasen, Wacholderheiden, Eschenwälder oder Schlehengebüsche sind potenzielle Biotope in Europa. In Deutschland sind allerdings nur noch weniger als 40 Standorte bekannt.

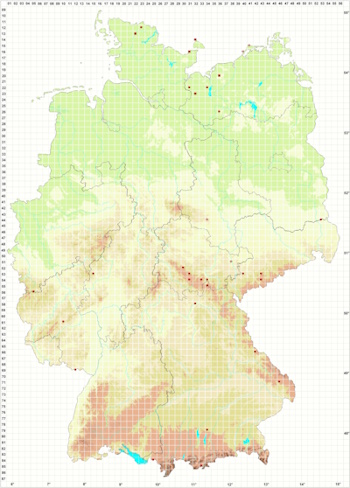

Aufgrund der intensiven Landnutzung und starken Überdüngung der Landschaft sind alle Pilzarten gefährdet, die auf nährstoffarme Standorte angewiesen sind. Die DGfM möchte mit der Wahl der Amethystfarbenen Wiesenkoralle auf die immense Gefährdung unserer Artenvielfalt durch die intensive Landnutzung aufmerksam machen. Gefährdung der Lebensräume In Deutschland sind weniger als vierzig Standorte bekannt. In den Mittelgebirgen wie Bayerischer Wald, Thüringer Wald und Erzgebirge sowie in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern gibt es noch wenige rezente Vorkommen. Flächenversiegelungen und die für die und Nahrungsmittelproduktion in industriellem Ausmaß vorherrschende Landwirtschaft bedingen seit den 1950er Jahren fortschreitend immense Lebensraumverluste von Organismen, die an nährstoffarme Verhältnisse angepasst sind. Deutschland importiert pro Jahr mehr als 150 Millionen Tonnen an Futtermitteln. Die Nährstoffe bleiben im Land und werden z.B. in Form von Gülle auf Wiesen und Feldern entsorgt. Dadurch wird nicht nur das Trinkwasser belastet, sondern das Artensterben von Pflanzen, Pilzen und Tieren billigend in Kauf genommen. Naturverträglich und ökologisch nachhaltig sind diese Maßnahmen nicht. Es gibt kaum noch unbelastete Böden, denn auch die mit den Produktionsabfällen ausgebrachten Mikroorganismen und Antibiotika stören das natürlich vorhandene Bodenleben. Auch wenn Naturschutz in Deutschland vielerorts nur noch musealen Charakter hat, müssen wir diese Restflächen konsequent pflegen und aushagern (Verminderung des Nährstoffgehalts von Böden). Der Einsatz von Mulchmähern sollte Tabu sein. Die Weiterführung der traditionellen Landwirtschaft mit extensiver Beweidung oder Mahd mit Entfernung und Nutzung des Heus ist die einzige Möglichkeit, tausende von Arten in Deutschland für künftige Generationen zu erhalten.

Eine oder mehrere Arten? Darüber hinaus gibt die weite Verbreitung dieses farbenfrohes Pilzes auf allen Kontinenten Hinweise darauf, dass viele Pilzarten schon Millionen von Jahren auf unserem Planeten leben könnten. Bedingt durch die weiche, schnell vergängliche Fruchtkörperstruktur gibt es mit Ausnahme von Bernstein nur wenige fossile Nachweise von Pilzen. In mehr als 40 Millionen Jahre alten Bernsteinfunden wurden beispielsweise schon Tintlingssporen gefunden. Die Funde der Originalbeschreibung von Clavaria zollingeri Lév. 1846 stammen von der Insel Java/Indonesien. Die weltweite Verbreitungskarte zeigt Funde in Afrika, Australien, Europa, Neuseeland, Nord- und Südamerika und Tasmanien. Erste genetische Untersuchungen deuten darauf hin, dass die makro- und mikroskopisch schwer unterscheidbaren Gruppen (Clades) miteinander verwandt sind, aber die europäischen Kollektionen eine andere Art sind. Die Amethystfarbene Wiesenkoralle (Clavaria zollingeri) wurde erstmals 1846 durch den französischen Mykologen J.H. Leveillé wissenschaftlich beschrieben. Das Artepitheton ehrt den Schweizer Botaniker H.Zollinger. Vielen Dank an Herrn Stefan Fischer, Schriftführer und Pilzsachverständiger der Deutschen Gesellschaft für Mykologie (DGfM), für den zur Verfügung gestellten Pressetext und für die Möglichkeit die Bilder, von Herrn Matthias Theiss, Herrn Peter Karasch, sowie der Verbreitungskarte von Clavaria zollingeri, von Dämmrich F, Gminder A, Hardtke H-J, Karasch P und Schmidt M., veröffentlichen zu dürfen. Wer mehr wissen möchte: www.dgfm-ev.de |

| - letzte Aktualisierung:

Sonntag, 06. April 2025 -

Unsere Seiten sind optimiert für Internet Explorer 8.0 und Firefox 3.6 bei einer Auflösung von 1024x768 Pixel © Umweltfreunde Würzburg - Ochsenfurt 2018 |

.jpg)