| HW4 |

| Greifvögel |

| Streuobst |

| Biotoppflege |

| Ornithologie |

| Insekten |

| Sie sind hier: Insekten > Alge des Jahres |

StartseiteTermineKontaktAnmeldungPresseGästebuchAktionen |

|

Die Algen des Jahres seit 2007 Hintergrund Seit dem Jahr 2007 wählt die Sektion Phykologie je eine Alge des Jahres (#AlgeDesJahres), die sie der Öffentlichkeit vorstellt. Algen sind die wichtigsten Sauerstoffproduzenten unserer Erde. Dazu verbrauchen sie das Treibhausgas Kohlendioxid. Allein die Gruppe der Kieselalgen (Diatomeen) ist für 25% der weltweiten, d.h. terrestrischen und aquatischen Primärproduktion verantwortlich. Kieselalgen stellen somit jedes vierte Sauerstoffmolekül unserer Atmosphäre her. Das ist nicht verwunderlich, schließlich sind zwei Drittel der Erdoberfläche von Ozeanen und Seen bedeckt, deren Licht durchflutete Zonen von Algen bewohnt werden. Darüber hinaus sind die Algen von großer stammesgeschichtlicher Bedeutung, denn die Wiege aller Landpflanzen und Tiere stand im Meer. Die Algenforscherinnen und -forscher möchten mit den Algenportrais auch andere für diese wichtige, faszinierende und formenreiche Organismengruppe begeistern.

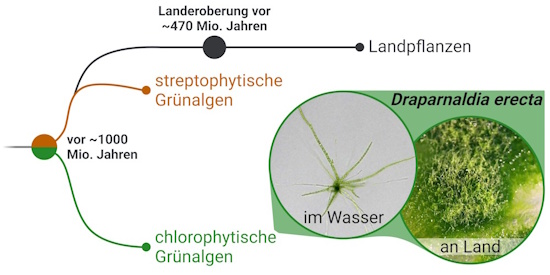

Alge des Jahres 2025 - Draparnaldia erecta - von einer kleinen Grünalge zur Entstehung der mächtigen Landpflanzen Die Grünalge Draparnaldia erectra wurde von den Algenforscherinnen und Algenforscher der Deutschen Botanischen Gesellschaft zur Alge des Jahres 2025 gekürt. Was ist besonders an Draparnaldia? Es gibt zwei Gruppen von Grünalgen, die sich früh getrennt haben - auf eine Gruppe trifft man im Salz- und im Süßwasser (chlorophytische Grünalgen), wohingegen die andere Gruppe fast ausschließlich im Süßwasser lebt (streptophytische Grünalgen). In Seen und Flüssen kommen sie heute oft gemeinsam vor. Spannenderweise haben es beide Algengruppen unabhängig voneinander im Laufe der Evolution über hunderte Millionen Jahre geschafft, mehrzellig zu werden. Doch am Ende haben nur die streptophytischen Algen den Übergang vom Wasser auf das Land erreicht. Dieser Landgang geschah vor etwa einer halben Milliarde Jahre und war der Ursprung der erstaunlichen Vielfalt der Landpflanzen, die wir heute bewundern können. Dies wirft eine wichtige Frage auf: Warum waren an der Landeroberung ausschließlich die streptophytischen Algen und nicht auch ihre Schwestergruppe, die chlorophytischen Grünalgen beteiligt?

Um den Landgang zu erforschen, verwenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Modellalgen und Modellpflanzen, also Organismen unterschiedlicher Komplexität. So lässt sich ein wichtiger mit dem Landgang einhergehender Trend besser verstehen: Die Entstehung von Organismen, die aus immer mehr Zellen und immer mehr verschiedenen Zelltypen bestehen. Allerdings befindet sich unter den gemeinhin untersuchten Modellorganismen keine einzige chlorophytische Grünalge, die den frühen Landpflanzen in Sachen Mehrzelligkeit und Aussehen ähnelt und gleichzeitig schon Anzeichen für Anpassungen an das Leben an Land aufweist. Draparnaldia schließt diese Lücke, denn sie verfügt über ein verzweigtes oberes Zellsystem, das wie eine kleine Landpflanze aussieht und über damit verbundene lange Zellen, die einem Wurzelsystem gleichen. Zudem ist sie in der Lage, nicht nur im Wasser, sondern auch auf feuchten Oberflächen zu wachsen. Etablierung von Draparnaldia als neues Modell zur Erforschung der Mehrzelligkeit und des Landganges der Pflanzen Draparnaldia ist typischerweise auf nassem Sand oder felsigen Oberflächen im Wasser zu finden. Sie gedeiht in Bächen, Gräben, Quellen und flachen, torfigen Seen, kommt jedoch am häufigsten in kalten, langsam fließenden Gewässern vor. Trotz des bevorzugten Vorkommens im Wasser kann Draparnaldia auch Trockenperioden überstehen, zum Beispiel wenn ein Bach vorübergehend austrocknet. Wichtig für die Untersuchung der Alge ist, dass Draparnaldia unter Laborbedingungen gut und rasch wächst, was es möglich macht, sie unter kontrollierten Bedingungen zu erforschen. So lässt sich zum Beispiel untersuchen, ob die Alge bei Wassermangel ihr Wachstum verändert, um mit der Trockenheit besser umzugehen. Draparnaldia ermöglicht es damit, Anpassungen an das Leben an Land aus einem völlig neuen Blickwinkel zu untersuchen.

Dr. Lenka Caisova hat Draparnaldia als Alge des Jahren 2025 vorgeschlagen, hat sich zum Ziel gesetzt, diese Alge als Modellorganismus für die Algen- und Pflanzenforschung zu etablieren. In ihrem Labor entwickelt sie wichtige Werkzeuge und experimentelle Abläufe, um die Alge zu züchten. Einerseits werden hier klassische Herangehensweisen aus der biologischen Forschung eingesetzt, um beispielsweise durch eine Analyse des Aussehens und Wachstums der Alge mehr über ihre Anpassungen an das Leben im Wasser und an Land zu lernen. Andererseits werden auch moderne molekularbiologische Techniken eingesetzt, um zum Beispiel Hormone in Draparnaldia zu identifizieren. Diese erlauben es der Alge, ihr Wachstum zu kontrollieren und auf Veränderungen in der Umwelt zu reagieren, um sich zum Beispiel vor Trockenheit zu schützen. Dr. Caisova fand heraus, dass die meisten Hormone, die man in Landpflanzen findet, auch in Draparnaldia vorkommen, wobei die Alge Hormonsignale jedoch anders verarbeitet. Dies legt nahe, dass Draparnaldia einen alternativen Mechanismus zur hormonellen Signalübertragung entwickelt hat. Könnten diese Unterschiede ein Grund dafür sein, dass chlorophytische Grünalgen wie Draparnaldia nicht dauerhaft das Land erobern konnten? Vor kurzem hat ein Team rund um Dr. Caisova die gesamte genetische Information von Draparnaldia entschlüsselt. Dadurch ist die Basis dafür geschaffen, um beispielsweise einzelne Gene im Hormonstoffwechsel der Alge gezielt zu verändern, um mehr über die Rolle von Hormonen für das Leben an Land zu lernen. Neue Einsichten in den Ursprung des Lebens an Land Dr. Caisova geht davon aus, dass durch die Entdeckung von Draparnaldia mehrere Durchbrüche in der Evolutionsforschung möglich sein werden - im Verständnis der Entstehung von Mehrzelligkeit bei Pflanzen und in der Landeroberung durch Algen. Auch wird Draparnaldia ein besseres Verständnis liefern, wie sich Pflanzen an stark veränderte Bedingungen anpassen können. Draparnaldia hat es geschafft, trotz ihrer Entstehung in Lebensräumen mit ausreichend Wasser und stabilen Temperaturen auch mit Wassermangel und Hitze umzugehen. Wenn die dafür notwendigen Eigenschaften in Draparnaldia einmal identifiziert worden sind, könnte das in Zukunft wichtige Hinweise liefern, welche Anpassungen in für die Menschheit wichtigen Pflanzen wie Getreiden durch Züchtung gezielt gefördert werden sollten, um sie resistenter gegen Hitzewellen und Trockenperioden zu machen. Vielen Dank an Herrn Prof. Klaus Herburger, Universität Rostock, Schriftführer der Sektion Phykologie für die Überlassung eines Pressetextes, sowie an Frau Dr. Lenka Caisova deren Aufnahmen wir hier veröffentlichen durften. Wer mehr über die Alge des jahres 2025 wissen möchte: https://www.dbg-phykologie.de/alge-des-jahres/alge-des-jahres-2025 zurück |

| - letzte Aktualisierung:

Donnerstag, 06. November 2025 -

Unsere Seiten sind optimiert für Internet Explorer 8.0 und Firefox 3.6 bei einer Auflösung von 1024x768 Pixel © Umweltfreunde Würzburg - Ochsenfurt 2018 |