| HW4 |

| Greifvögel |

| Streuobst |

| Biotoppflege |

| Ornithologie |

| Insekten |

| Sie sind hier: Insekten > Moos des Jahres |

StartseiteTermineKontaktAnmeldungPresseGästebuchAktionen |

|

Das Moos des Jahres seit 2005 Erstmals hat die Bryologisch-lichenologische Arbeitsgemeinschaft für Mitteleuropa (BLAM) für 2005 ein Moos des Jahres gewählt. Die Entscheidung fiel dabei auf das Silber-Birnmoos. Für die Jahre sind dies:

Das "Filzige Haarkelchmoos" (Trichocolea tomentella) ist das Moos des Jahres 2025 Das Filzige Haarkelchmoos (Trichocolea tomentella) ist das Moos des Jahres 2025. Die Wahl fiel dieses Jahr auf eine Art, die die Nähe des Wassers liebt. Gewässer und Feuchtgebiete sind für zahlreiche Moosarten, unentbehrliche Lebensräume. Von Bedeutung sind nicht nur Quellen, Bäche, Flüsse, Sümpfe und Sumpfwälder, sondern auch oft inselartig verteilte und kleinflächige Sonderstandorte wie etwa langzeitig sickerfeuchte Felsen.

Die Liste der nachteiligen Eingriffe in diese Lebensräume ist lang: Neben der bewussten Trockenlegung von Feuchtgebieten zur Steigerung der land- und forstwirtschaftlichen Produktivität ist die Entnahme von Grundwasser ein wichtiger Gefährdungsfaktor für die an Gewässer und Feuchtgebiete gebundenen Moose und Flechten. Lange Zeit spielte der vor allem aus der Kohleverfeuerung stammende "saure Regen" eine wichtige Rolle bei der Versauerung selbst abgelegener Quellen und Bachoberläufe. Obwohl sich die Gewässer vielerorts spürbar von der Versauerung erholen und die Azidität sich natürlicheren Werten wieder anzunähern beginnt, erfolgt eine Wiederbesiedlung durch spezialisierte Moose nur langsam. Gleichzeitg bleibt der Eintrag von Sedimenten, vor allem aus Feldern, die bis dicht an die Gewässerränder beackert werden oder die gar in Überschwemmungsgebieten liegen, ein anhaltendes Problem. Obwohl umfangreiche Investitionen in die Klärtechnik vielerorts erhebliche Verbesserungen bei der Gewässergüte zur Folge hatten, ist die Ablagerung von Schlamm in den Gewässerbetten und auf Ufersteinen in zahlreichen Flüssen und Bächen weiterhin zu hoch für die besonders empfindlichen Moosarten. Auch extreme Hochwasserereignisse und Hangrutschungen mit den damit einhergehenden Schäden an Bächen und Flüssen sind nicht nur für Menschen Katastrophen. Die durch Versauerung und Eutrophierung bereits vorgeschädigten Restbestände seltener Moose können durch die Ausräumung zuvor über Jahrzehnte hinweg relativ stabiler Gewässerbetten und die Verschüttung durch Schlamm und Geröll weiter beeinträchtigt werden. Die Häufung von Wetterextremen (vor allem ausgedehnte Dürrephasen) haben dazu geführt, dass Fichten-Monokulturen vielerorts, besonders in der Mitte Deutschlands, zugrunde gehen. Dies begünstigt einerseits die Chance auf lichtreiche Mischwaldbestände, was langfristig auch den Gewässern bewohnenden Moosen nützen kann, führt andererseits aber kurzfristig dazu, dass nach dem Zusammenbruch Boden und Nährstoffe in die Waldbäche eingeschwemmt werden. Statt der konkurrenzschwachen Wassermoose werden so schnellwüchsige Algenmatten gefördert.

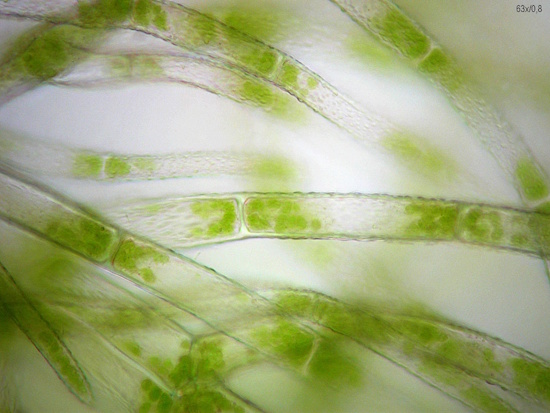

Das Filzige Haarkelchmoos bildet grüne bis gelbgrüne lockere Decken von samtigem oder schwammigem Aussehen an sehr feuchten Standorten in Wäldern. Duch die feine Fiederung und das samtige Aussehen ist das wohl schönste heimische Lebermoos an diesem Standort kaum zu verwechseln. Aussehen Das Lebermoos bildet bis zu mehrere Quadratdezimeter große, grüne bis gelbgrüne, lockere Decken auf dem Waldboden, oft vermischt mit anderen Moosen. Die einzelnen Pflanzen sind regelmäßig 2 - 3 fach gefiedert, wobei die Äste fast rechtwinklig vom Stämmchen abstehen. Das samtige Aussehen resultiert aus den fein zerschlitzten Blättchen, die zusammen mit den lang gewimperten Paraphyllien Stämmchen und Äste mit einem regelmäßigen dichten Filz umgeben. Die kriechenden, 5 - 10 (-15) cm langen Stämmchen fächern sich an den Enden mit ihren Ästchen wedelartig auf und erreichen dort eine Breite von bis zu 2 cm. Die am Stämmchen locker, an den Ästchen dicht unterschlächtig gestellten Blättchen sind in 4 - 5 schmale, am Grunde nur wenige Zellen breite Blattlappen geteilt, die wiederum in 1 - 2-fach verzweigte, dann einzellreihige Wimpern zerteilt sind. Die zweihäusige Art findet sich nur selten mit Sporogonen (die Sporen bildende Generation der Moose), denen ein Perianth (Blütenhülle) fehlt. Verwechslungen sind allenfalls mit einer der beiden Arten der Federchenmoose (Ptilidium) möglich, die aber aus insgesamt kleineren, nicht so regelmäßig 1 - 2-fach geteilten Pflanzen bestehen. Diese sind meist auch nicht rein grün, sondern gebräunt bis kupferfarben überlaufen. Sie kommen zudem an trockeneren Standorten vor, P.ciliare am Boden oder auf Rohhumus in Zwergstrauchheiden und Kiefernwäldern, P.pulcherrimum auf Totholz und an Stammbasen überwiegend von Nadelbäumen. Den habituell etwas ähnlichen Tamarisken-Thujamoos (Thuidium tamariscinum) fehlt das samtige Aussehen, da es keine fein zerschlitzten Blättchen aufweist.

Ökologie Trichocolea tomentella liebt es feucht und schattig. Außer in den besonders luftfeuchten Lagen der höheren Gebirge, wo die Art auf Waldboden und Totholz vorkommt, ist sie an Wälder mit sumpfigem Boden, Quellhänge oder Bachläufe gebunden. Sie wächst dabei sowohl auf dem Waldboden wie auch auf bodennahem Totholz oder übererdeten Felsen. Bevorzugt werden basenreiche aber kalkarme, schwach saure Standorte. Vergesellschaftet ist das Filzige Haarkelchmoos mit anderen feuchtliebenden Arten wie Plagiomnium undulatum, Pellia endiviifolia, Plagiochila asplenioides, Rhizomnium punctatum aber auch Thuidium tamariscinum und großen Eurhynchium-Arten. In entwässerten Wäldern findet sich die Art, wenn überhaupt, nur noch an den Rändern der Bach- bze. Grabenufer.

Verbreitung und Gefährdung Das Filzige Haarkelchmoos zeigt eine fast weltweite Verbreitung, wobei die Schwerpunkte in Nordamerika, Europa und Südostasien liegen, während Südamerika, Afrika und Australien mehr oder weniger gemieden werden. In Europa zeigt die Art eine subozeanische Verbreitung und meidet sowohl den hohen Norden wie den extremen Süden fast völlig. Sie kommt in einem mehr oder weniger geschlossenen Areal von Nordspanien und Mittelitalien sowie Korsika bis nach Schottland und ins südliche Skandinavien vor, jeweils mit disjunkten (die in den außertropischen Gebieten der Nord- und Südhemisphäre vorkommen) Vorposten. In der West-Ost-Richtung erstreckt sich die europäische Verbreitung von Irland und Portugal bis zum Kaukasus und nach Karelien. In Mitteleuropa liegen die Schwerpunkte des Vorkommens in den Mittelgebirgen und in den Alpen, wenn sie auch in der Ebene nicht völlig fehlt. Eine Verbreitungskarte für Deutschland findet sich Meinunger & Schröder (2007), in der sich die Bindung der aktuellen Funde an die Gebirge zeigt.

Für den Rückgang der Art sind in erster Linie die Entwässerung der Wälder sowie der Umbau in Nadelholzmonokulturen und die damit verbundene Versauerung zu nennen. Die weitere Versauerung großer Teile der Böden Mitteleuropas durch die sauren Niederschläge in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts hat ein Übriges getan. Die öfters zu beobachtenden kleinen Restbestände der Art an Waldbächen und -gräben sind selten überlebensfähig und verschwinden einer nach dem anderen.

Während sie in den Alpen und einigen südlichen Häufungszentren als ungefährdet gilt, ist sie in weiten Teilen des Berglands und in nord- und mitteldeutschen Flachlandgebieten stärker gefährdet (bis RL 2). In der deutschen Roten Liste der Moose (Caspari et al. 2018) ist die Art als "gefährdet" (Art-3) eingestuft, während sie in der Roten Liste der Lebermoose Österreichs (Saukel & Köckinger 1999) nicht erscheint. Die Rote Liste der Moose der Schweiz stuft die Art als "potenziell gefährdet" (NT) ein. Biologie Trichocolea tomentella ist zweihäusig, d.h. es gibt männliche und weibliche Pflanzen. da erstere in Mitteleuropa sehr selten sind, kommt es auch kaum zur Sporogonbildung.

Nach Schoepe (2005) wurden nach 1900 in Baden-Württemberg keine Sporogone mehr beobachtet. So kann nur noch eine (ineffektive) Nahverbreitung über Sprossbruchstücke erfolgen. Eine Neubesiedlung von Lebensräumen ist damit sehr schwierig geworden. Herzlichen Dank an die Bryologisch-lichenologische Arbeitsgemeinschaft für Mitteleuropa e.V., (BLAM) besonders Herrn Dr. Wolfgang von Brackel, für den Pressebericht über das Moos des Jahres 2025 und die Möglichkeit seine Bilder, sowie die Aufnahmen von Herrn Christian Berg und Herrn Norbert Stapper veröffentlichen zu dürfen. zurück |

| - letzte Aktualisierung:

Freitag, 24. Oktober 2025 -

Unsere Seiten sind optimiert für Internet Explorer 8.0 und Firefox 3.6 bei einer Auflösung von 1024x768 Pixel © Umweltfreunde Würzburg - Ochsenfurt 2018 |